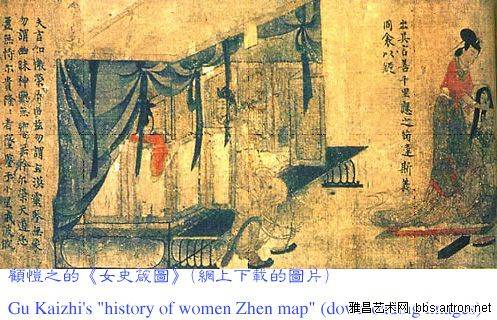

亦尚留存于人间,足以供我们参考。此画曾被记录于《宣和画谱》、《米芾画史》、《陈继儒妮古录》、《朱彝尊曝书亭书画跋》、《石渠宝笈》等诸书。因清代末列强的掠夺而散失,今藏于英国博物馆。无论其为摹本,修缮本,都足以窥见顾氏(顾恺之)及当时画风都是与之相似。虽然在此之间的画风及技巧诸方面,有多次的变化,如:两汉的雄浑朴厚,六朝开始逐渐精细(工笔),隋朝就画得很精致华丽了;然而大体都是先以墨线勾轮廓(以线造型),再赋以彩色,并在此前后都是遵循这一程序(系统)来进行的;这种方法成为亚洲大陆共同的绘画式样。印度阿近他窟,我国敦煌石室,日本法隆寺金堂等之壁画,均系类似手法。

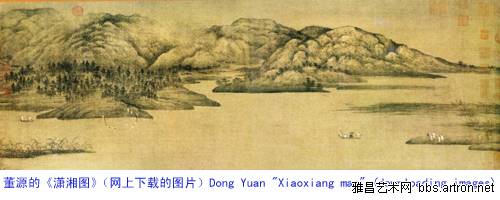

亦尚留存于人间,足以供我们参考。此画曾被记录于《宣和画谱》、《米芾画史》、《陈继儒妮古录》、《朱彝尊曝书亭书画跋》、《石渠宝笈》等诸书。因清代末列强的掠夺而散失,今藏于英国博物馆。无论其为摹本,修缮本,都足以窥见顾氏(顾恺之)及当时画风都是与之相似。虽然在此之间的画风及技巧诸方面,有多次的变化,如:两汉的雄浑朴厚,六朝开始逐渐精细(工笔),隋朝就画得很精致华丽了;然而大体都是先以墨线勾轮廓(以线造型),再赋以彩色,并在此前后都是遵循这一程序(系统)来进行的;这种方法成为亚洲大陆共同的绘画式样。印度阿近他窟,我国敦煌石室,日本法隆寺金堂等之壁画,均系类似手法。 兼以唐、宋二代,禅风与诗理学之互相因缘,大大地促进了水墨画的发展,与山水、花鸟画之流行,使玩赏绘画者得到最大益处——“赏心悦目”;这样一来顿时成为当时社会(唐、宋)的新趋势(时尚),从而开辟了我国绘画史上的新纪元。元代的画风,虽是唐、宋二世的过渡之桥梁,然而大体上承唐宋之余波,仍可划入于“中世”。明、清二代,除明初画院中的水墨苍劲派外,其画风都可以概括为以“纤、浓、轻、软”呈现其特色,而存在有向近体转变的姿态。虽然,在这期间实际上是风俗画(传统绘画)之兴起与西洋画风的输入,这两者之间相互作用、相互交融,开一时之新生面,而呈现其变革(并延续至今)。然而这些变革的均系局部中之小波澜。虽然,绘画为艺术之一种,其演进之途程,总是依随当时的政治、思想、教育及特殊之环境而异其趋向。我国四、五千年来,随思潮之起落,战争之频发,政局之更易,则变化多端,其直接或间接地影响于绘画;因此,在绘画形式、绘画内容和绘画风格上各具变化与政治是形影之相随;也就是人们常说的:“艺术当随时代变”。

兼以唐、宋二代,禅风与诗理学之互相因缘,大大地促进了水墨画的发展,与山水、花鸟画之流行,使玩赏绘画者得到最大益处——“赏心悦目”;这样一来顿时成为当时社会(唐、宋)的新趋势(时尚),从而开辟了我国绘画史上的新纪元。元代的画风,虽是唐、宋二世的过渡之桥梁,然而大体上承唐宋之余波,仍可划入于“中世”。明、清二代,除明初画院中的水墨苍劲派外,其画风都可以概括为以“纤、浓、轻、软”呈现其特色,而存在有向近体转变的姿态。虽然,在这期间实际上是风俗画(传统绘画)之兴起与西洋画风的输入,这两者之间相互作用、相互交融,开一时之新生面,而呈现其变革(并延续至今)。然而这些变革的均系局部中之小波澜。虽然,绘画为艺术之一种,其演进之途程,总是依随当时的政治、思想、教育及特殊之环境而异其趋向。我国四、五千年来,随思潮之起落,战争之频发,政局之更易,则变化多端,其直接或间接地影响于绘画;因此,在绘画形式、绘画内容和绘画风格上各具变化与政治是形影之相随;也就是人们常说的:“艺术当随时代变”。

张大千、

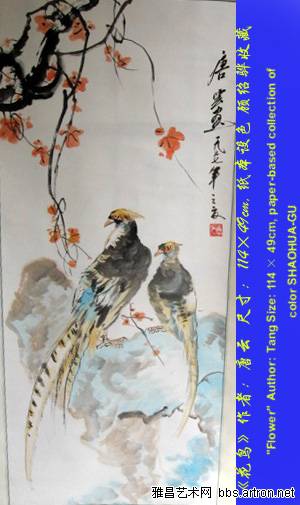

张大千、 唐云、

唐云、 溥佐、

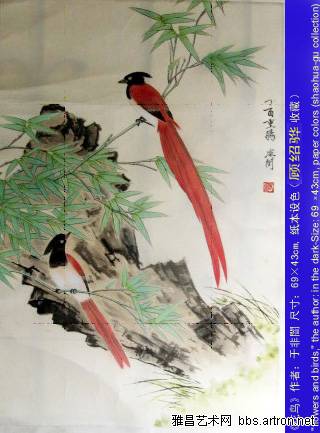

溥佐、 于非闇、

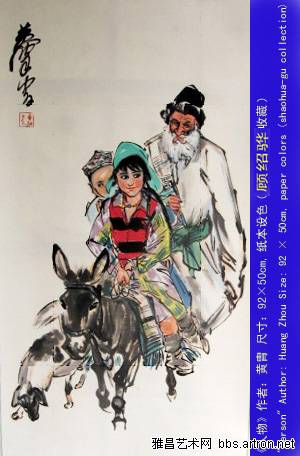

于非闇、 黄胄、

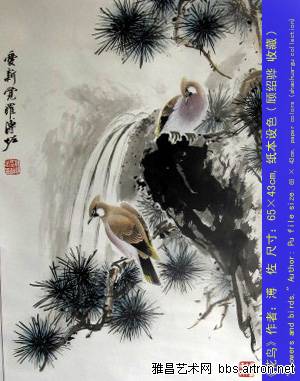

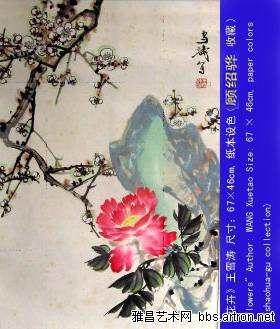

黄胄、  王雪涛、

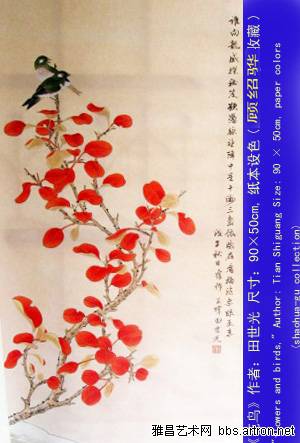

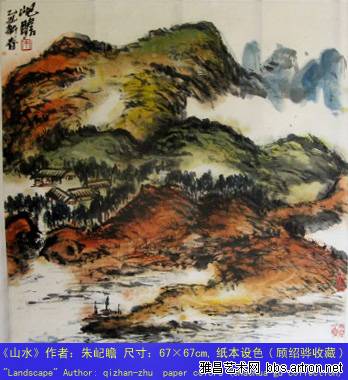

王雪涛、 朱屺瞻、田世光、

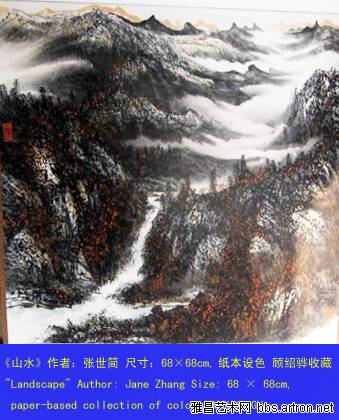

朱屺瞻、田世光、 张世简、

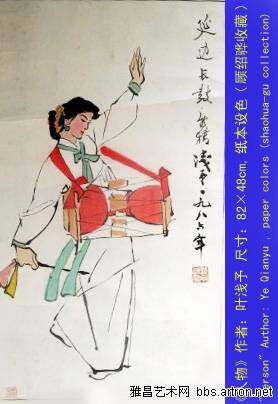

张世简、 叶浅予、

叶浅予、 姚有多、白雪石、

姚有多、白雪石、 傅抱石、

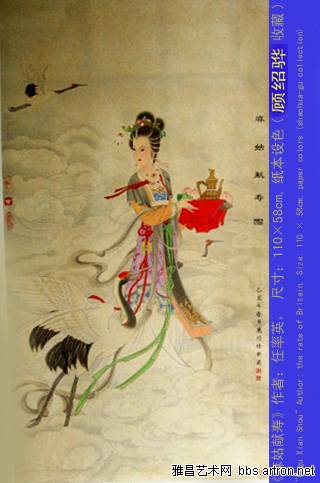

傅抱石、 宋文治、任率英、

宋文治、任率英、 陈师曾等。

陈师曾等。

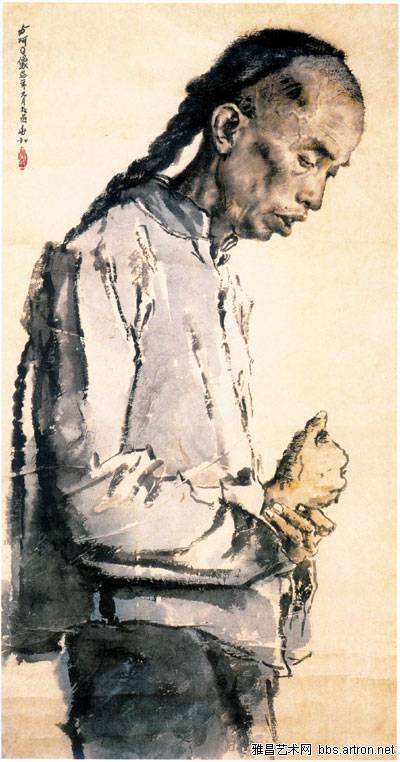

蒋兆和、

蒋兆和、 林凤眠等。

林凤眠等。

倪云林的《紫芝山房图》、

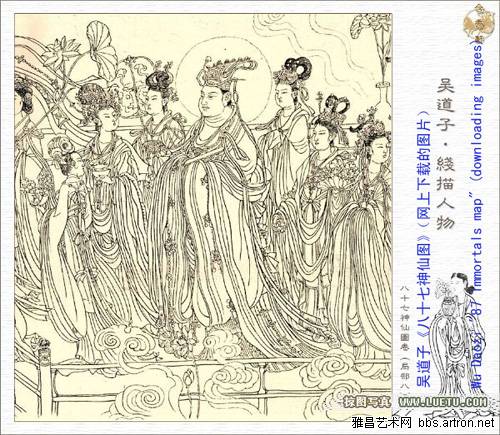

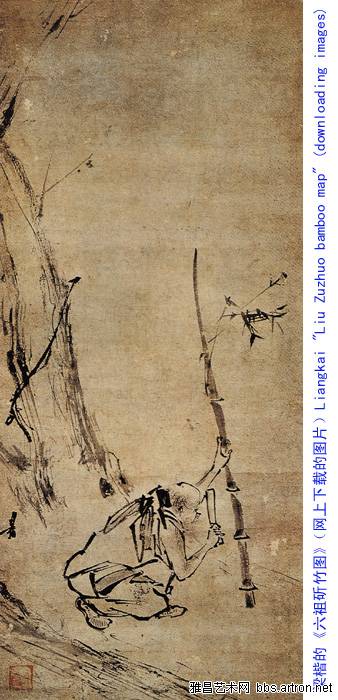

倪云林的《紫芝山房图》、 华岩的《金谷园图》等,就与顾恺之的线条不同了,其线条借鉴了书法线条的特点,自身具有明显的张力。画家在画线条时,不仅像书法家那“欲左先右”、“欲上先下”,而且要使线条有虚有实、有曲有直、有浓有淡、有轻有重、有粗有细、有断有续、有行有留等等。把以前平直、均匀、细韧的线条变得曲折顿挫、千姿百态,极富情致。画家复杂多变的情感,借助这种多姿多变的线条得到了充分的宣泄。这正是中国画线条发展到高级阶段所呈现的奥秘与难以企及之处,它是几十个画家共同创造的成果。

华岩的《金谷园图》等,就与顾恺之的线条不同了,其线条借鉴了书法线条的特点,自身具有明显的张力。画家在画线条时,不仅像书法家那“欲左先右”、“欲上先下”,而且要使线条有虚有实、有曲有直、有浓有淡、有轻有重、有粗有细、有断有续、有行有留等等。把以前平直、均匀、细韧的线条变得曲折顿挫、千姿百态,极富情致。画家复杂多变的情感,借助这种多姿多变的线条得到了充分的宣泄。这正是中国画线条发展到高级阶段所呈现的奥秘与难以企及之处,它是几十个画家共同创造的成果。

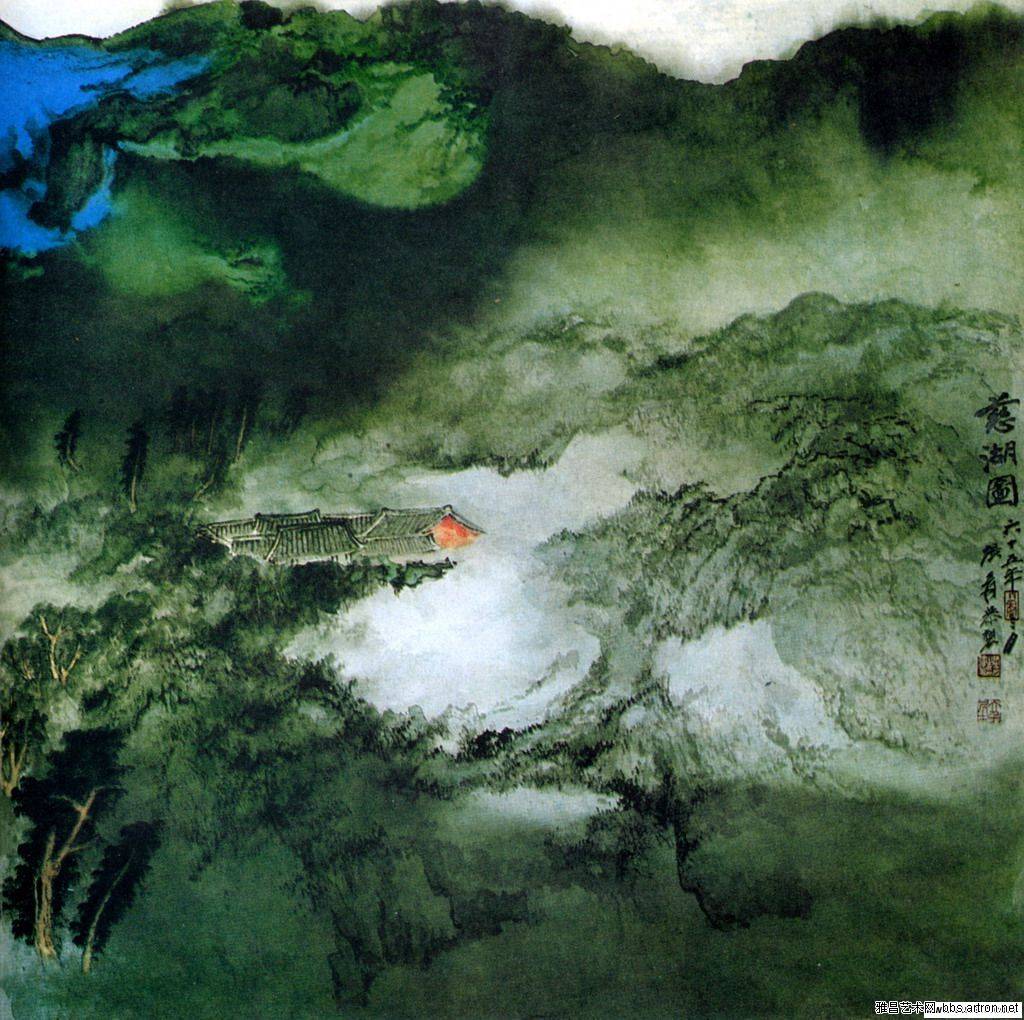

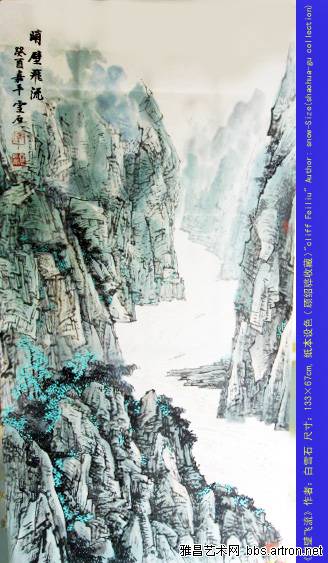

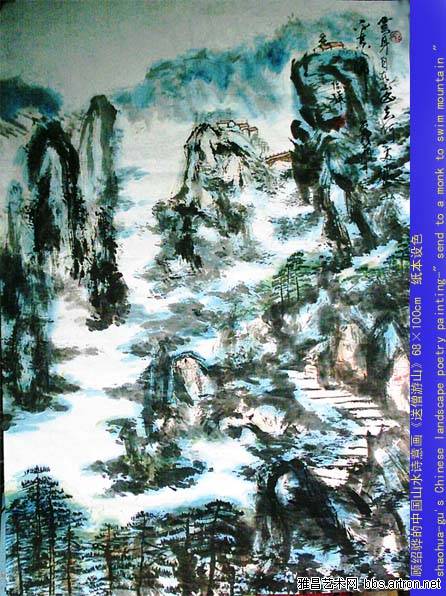

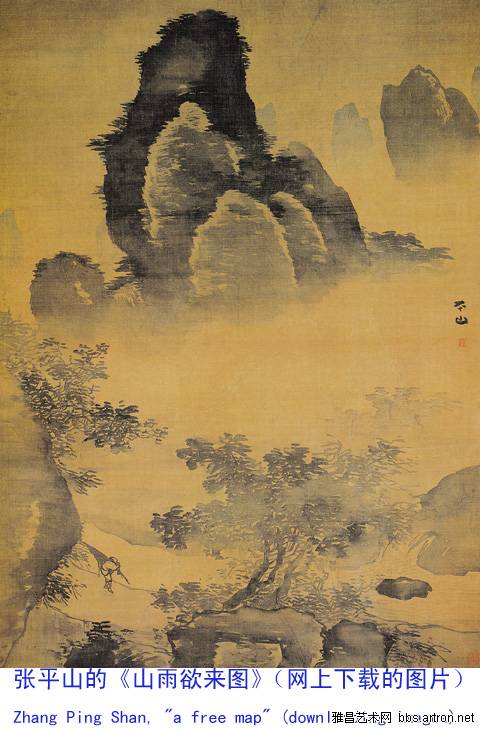

用焦墨,干笔擦出的山石。明暗分明,光感显著,尢其画幅中部树林的顶稍留出光亮部位,与山石白云亮部协调统一,深得自然光影之妙 浙派画家继承南宋水墨苍劲的画法,全部以斧头劈开木材时显现的纹理效果及拖泥带水阴影画法的用笔勾画,多近块的造型,放山头每出现明显的光感。试看张平山的《山雨欲来图》上部的山峰,,

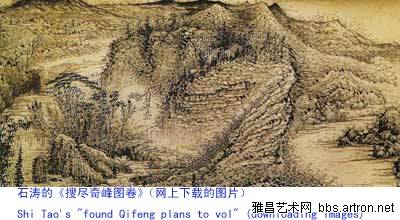

用焦墨,干笔擦出的山石。明暗分明,光感显著,尢其画幅中部树林的顶稍留出光亮部位,与山石白云亮部协调统一,深得自然光影之妙 浙派画家继承南宋水墨苍劲的画法,全部以斧头劈开木材时显现的纹理效果及拖泥带水阴影画法的用笔勾画,多近块的造型,放山头每出现明显的光感。试看张平山的《山雨欲来图》上部的山峰,, 竟有类似逆光的感觉,更属奇特。吴派画家唐寅十分注重画的明度,如《深山伴侣》中的山石,明部过渡自然、暗部对比强烈、调子准确,显得整幅画面明媚动人,非对光的明度有深入观察不能表现至此。清代力倡革新的石涛,所作山水极有创意,并且“搜尽奇峰打草稿”,努力表现对自然景物的真切感受、其画山石每留出空白面,而在山顶和山脚用浓墨衬托,显得光洁明净,水墨淋漓,画面中山水更得光影微妙之趣。他的《搜尽奇峰图卷》

竟有类似逆光的感觉,更属奇特。吴派画家唐寅十分注重画的明度,如《深山伴侣》中的山石,明部过渡自然、暗部对比强烈、调子准确,显得整幅画面明媚动人,非对光的明度有深入观察不能表现至此。清代力倡革新的石涛,所作山水极有创意,并且“搜尽奇峰打草稿”,努力表现对自然景物的真切感受、其画山石每留出空白面,而在山顶和山脚用浓墨衬托,显得光洁明净,水墨淋漓,画面中山水更得光影微妙之趣。他的《搜尽奇峰图卷》 和《双清阁图卷》中,对树林的光影表现更是奇妙之至、在中国画“用光”史上值得大笔一书的是金陵八家之首的龚贤—其作品墨韵深厚、层次丰富,在乌黑亮泽中,逼迫出强烈的光感。

和《双清阁图卷》中,对树林的光影表现更是奇妙之至、在中国画“用光”史上值得大笔一书的是金陵八家之首的龚贤—其作品墨韵深厚、层次丰富,在乌黑亮泽中,逼迫出强烈的光感。

| 欢迎光临 民族文化网-民族论坛-56民族论坛-民族社区 (http://bbs.56china.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |